ブリヂストンの電動アシスト自転車TB1eには回復充電機能というものがあります。走行中に漕ぐのを止めて惰性で走ると軽くブレーキがかかっているような反応がします。発電に使用されるエネルギーはいったいどの程度なんでしょうね。

ブリヂストン電動アシスト自転車 TB1eの回復充電機能とは

ブリヂストン電動アシスト自転車TB1eには、他の一般的な電動アシスト自転車とは大きく異なる箇所があります。

それが「回復充電機能」というものです。

回復充電機能

TB1eは前輪にモーター(ハブモーター)が付いていて前輪を駆動します。そしてペダルは通常の自転車と同様後輪を駆動します。

つまり、アシスト走行中は「前後両輪駆動」なのです。

そして条件が合えば、走行している運動エネルギーでモーターを発電機として動作させ、バッテリーを充電するのです。

その条件というのは、ペダルを漕ぐのを止めたり左ブレーキ(後ろ車輪)を掛けたときなどです。

これを「回復充電機能」とか「回生」などといいます。

前輪ではなく後輪のハブにモーターを設置し、これが発電機として動作するタイプもあるようです。

ただそのタイプの自転車の資料は手元にないので、ここでは省略します。

発電の条件というのは設定したモードによって異なるよ

発電中は常にエンジンブレーキがかかっている

自転車の良いところは、ある程度スピードに乗ったら漕ぐのを止めて惰性で走行できるところですね。

静かに風を切って走るのは気持ちのいいもので、またこの惰性による走行中が結構休養になったりするものです。

しかし走行中の運動エネルギー発電に利用するのでその間はエンジンブレーキがかかった状態になり、惰性による走行距離は短くなります。

では発電のためにどのくらい走行エネルギーが使われるのでしょうか。惰性による走行距離の減少具合で見てみましょう。

発電による惰性走行エネルギーのロスについて -検証してみました-

実際にある速度(例えば25km/h)で走行し、ペダルを漕ぐのをやめてから惰性でどのくらい進むのかを測ってみました。

測定に使用したのは、速度計としてスマホアプリの「自転車NAVITIME」と、CYCPLUS GPSサイクルコンピュータです。

速度計としては両方併用しました。

計測は回復充電機能がONになる「モード1H」にて実施しました(モード1LでもOKです)。

また発電機が回らない状態での測定も必要ですので、これは電源のON、OFFで切り換えました。それぞれについて4回ずつ行いました。

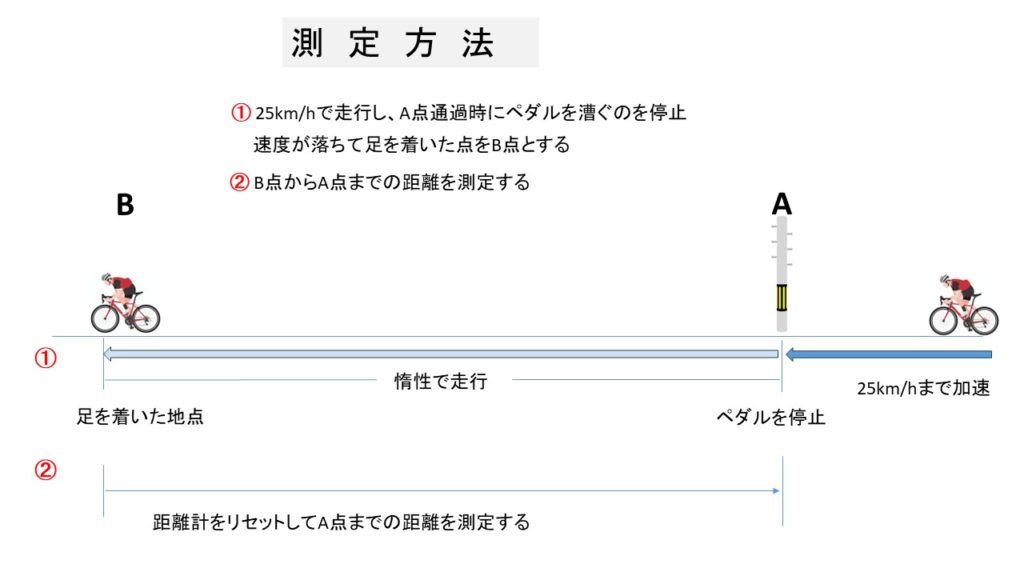

測定方法は以下のとおり

電柱や立て札など適当な物標があれば、それを慣性走行の始点(A点)とします。

- 上図において、準備として例えば電柱をA点として設定する。

- 自転車をスタートさせ、A点を定速(25km/h)で通過できるよう加速し維持する。

- A点通過と同時にペダルをフリーにして惰性で走行する。

これをアシスト有り、無しの場合のそれぞれ4回繰り返して測定しました。

【惰性で進んだ距離(m)】

| 電動アシスト | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平均 |

| 無し | 159 | 187 | 161 | 169 | 169 |

| 有り | 109 | 90 | 98 | 114 | 103 |

電動アシスト有りの場合は回復充電機能が働いて発電が始まるため、

惰性で走れる距離はアシスト無しの時より約40パーセント短くなる

という結果になりました。

測定開始のA点までアシスト無しで25km/hにもっていくのは大変だった。今思えば20km/hでも良かったね。

回復充電機能はモードの選択を的確に

回復充電機能には3つのモードがあり、下り坂における発電機能の強弱や、平地での惰性走行時における機能のON、OFFが選択できます。

| モード | 回復充電機能 | お勧めの環境 |

| 0L | 平地自動回復充電機能(切) 下り坂自動回復充電(弱) | 郊外や平坦な道が多い環境 |

| 1L | 平地自動回復充電機能(入) 下り坂自動回復充電(弱) | 市街地や平坦な道が多い環境 |

| 1H | 平地自動回復充電機能(入) 下り坂自動回復充電(強) | 坂道や長い下り坂が多い環境 |

惰性で走れる距離を伸ばすか、少しでも充電するかの選択だね

状況に応じたモードの切り替え

私は交通量の少ない山越えのルートを走ることが多くアップダウンが激しいので、どうしてもバッテリーの消費が多くなります。

先日、片道50キロメートルを若干超えるところに用事があり、バッテリーをフル充電して出発しました。

案の定トータルで70㎞(復路で20㎞)ばかり走ったところでついにバッテリーが空になりました。

実は回復充電のため平地で速度が落ちるのがもったいないと思い、しばらく前から回復充電モード0Lにしていたのでした。

モード0Lは、下り坂では発電はするものの「弱」であり平地では発電しませんから、登り坂での消耗を補うにはほぼスズメの涙程度の発電だったのでしょう。意外に距離が伸びなかったのでハタと気が付いたのでした。

考えてみれば平地でペダルを漕ぐのは、長い上り坂をフーフー言いながら登るのに比べるとほとんど苦になりません。

登り坂がある分下り坂もあるわけで、下り坂での強い回復充電、そして平地でのちょっとした隙間時間での細かな発電、これがとても大切だと思いました。

本当にそうだね。平地でペダルを漕ぐのは坂道を登るのに比べれば全然苦にならない。

もともと坂道の多いところなので、電動アシストが無かったら自転車で出かける気にもならない地域です。

このように状況をよく考慮して最適なモードを選択することは重要だと思いました。

(おわり)

- 広 告 -

◇ こんな記事もあります ◇

-

【自転車】コース作成と記録とナビは自転車NAVITIMEで

-

帽子型ヘルメットなら自転車での買い物もお気軽

-

自転車に乗るならヘルメットは必需品 ホルダーもあります おすすめ自転車関連グッズ

-

フロント&リアバッグ、そしてパニヤバッグなど おすすめ自転車関連グッズ

-

パニアバッグを自転車に合わせてプチ改修

-

テールライトなど おすすめ自転車関連グッズ

-

ミラーやヘッドライトなど おすすめ自転車関連グッズ

-

電動アシスト自転車でSDGsな健康の維持を ブリヂストンTB1e

-

自転車のタイヤの空気圧 米式バルブに変えて正しく計測 ブリヂストンTB1e

-

スマホホルダーとサイクルコンピュータ おすすめ自転車関連グッズ

- 広 告 -